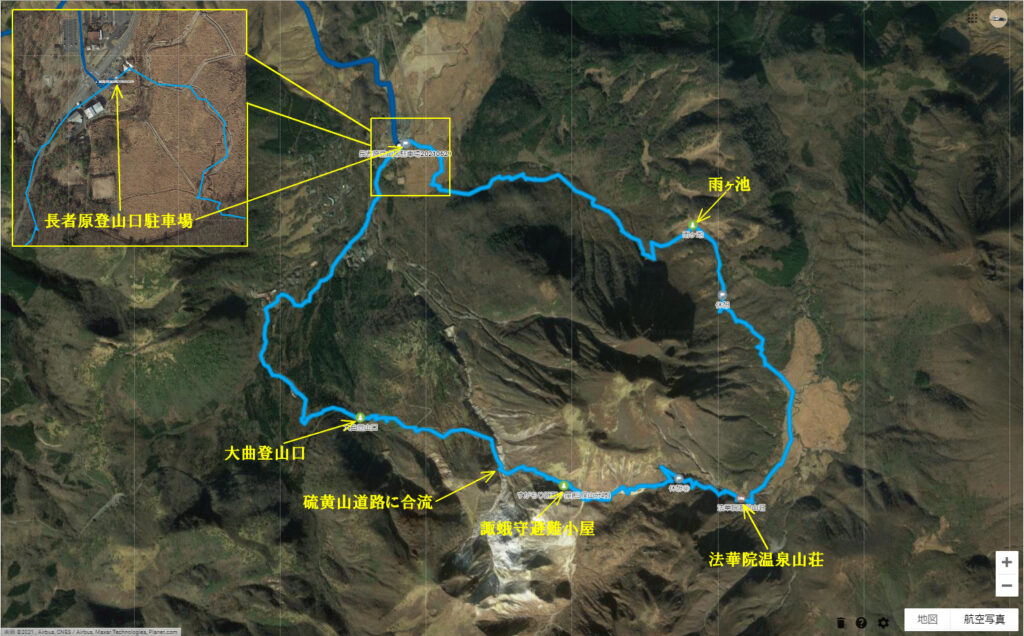

トレーラー移設作業の流れで、九重・阿蘇周遊へ[2日目]長者原、タデ原、雨ヶ池…。結局、法華院、諏蛾守越でぐるっと一周達成

ここは長者原登山口駐車場。ふらり旅2日目の朝を迎えた。ブラインドを開けると、すっきりと晴れ渡った夏空が目に飛び込んできた。やった! これなら、タデ原から雨ヶ池へ。いやいや、元気だったらその先の坊ガツルにまででも行けそうな気がする…。待てよ、どうせそこまで行くんだったら、いっそのこと法華院温泉を通って諏蛾守越えでぐるっと回って帰ってくるという三俣山の周囲をぐるっと一周トレッキングにする方がいいんじゃないのかぁ? 考えれば考えるほど、なんかワクワクしてきた。

現時点では諏蛾守峠が越えられるかどうかもわかっていないが、とにかく行けるとこまでで行ってみて、それから、どうするかを考えることにしよう!

2021年6月30日(水)の行動履歴

小国町、九重町、福岡県 <徒歩移動> 13.0 km 7時間18分 <車移動> 42.0 km 1時間25分 長者原登山口駐車場 7:58 ↓ 徒歩- 3.1 km 2 時間 15 分 雨ヶ池 10:13~10:18 ↓ 徒歩- 600 m 12 分 休憩 10:30~10:39 ↓ 徒歩- 2.1 km 55 分 法華院温泉山荘 11:35~11:42 ↓ 徒歩- 650 m 29 分 休憩② 12:11~12:23 ↓ 徒歩- 1.3 km 45 分 すがもり避難小屋(三俣山分岐) 13:08~13:14 ↓ 徒歩- 2.0 km 1 時間 5 分 大曲登山口 14:19~14:21 ↓ 徒歩- 3.3 km 55 分 長者原登山口駐車場 15:16~17:04 ↓ 車- 4.2 km 6 分 泉水グリーンロード 経由 ひまつぶしの湯 17:10~18:04 ↓ 車- 3.5 km 7 分 泉水グリーンロード 経由 長者原登山口駐車場 18:11~18:28 ↓ 車- 9.8 km 24 分 ぐるっとくじゅう周遊道路 経由 瀬の本レストハウス 18;52~19:09 ↓ 車- 19.7 km 29 分 やまなみハイウェイ/県道11号 経由 あぴか北側駐車場 19:37~19:52 ↓ 車- 2.4 km 3 分 国道212号 経由 お食事処なぽれおん 19:55~20:22 ↓ 車- 220 m 1 分 国道212号 経由 ダイレックス 阿蘇店 20:23~20:50 ↓ 車- 2.2 km 6 分 国道212号 経由 あぴか北側駐車場 20:56 ※アウトランダーPHEVからエメロード376vに電源を供給する手順

長者原登山口駐車場

まずは車外に出られるよう身支度を整える。起き抜けに認識した尿意を収めるために急いで服を着る。少しでも動きやすい登山向きのウェアとして持ってきた服に着替えた。そして、次はさておき、ドアを開け、近くにある公衆トイレに急いだ。最近では、軽量化への意識と後処理軽減のために、トレーラーのトイレは滅多に使わないようになった。でも、不可欠な装備であることには違いない。

ホッとしたところで、携行品を揃えてリュックに詰める作業に取りかかる。さて、何が必要だろう…。これからの行動を頭の中でシミュレーションする。

思い返してみると、雨ヶ池越えのルートを歩いたのは、直近でも約40年前、高校生の時だ。それ以来、このルートは全く歩いていない。

経緯は全く覚えていないのだが、当時、仲の良かった友人とふたりで、坊ガツルにキャンプに行こうということになったんだと思う。それで、国鉄の久大線で豊後中村まで来て、バスで長者原まで上がってきたと思うのだが、そこからは雨ヶ池越えルートで坊ガツルキャンプ場まで歩いたのだ。ここはある程度、覚えている。装備をどうしたかは曖昧だが、テントや食料、煮炊きの道具などの全体装備はふたりで分担し、シュラフや衣類、洗面道具などの個人装備は各自で背負って歩いたのだろうと思う。当時のテントは布製で今のような機能性の高く軽量なドームテントなどではない。煮炊きも薪で直火、飯ごうも使ったように思う。若かったせいもあるのだろう、道中がキツかったかどうかの記憶は残ってない。坊ガツルに着いて設営をした後、寛いでいると、来るかどうかはっきりしていなかった友人3人が目の前に現れた。何の連絡もなしに、しかも気楽な格好と装備で…、ここ坊ガツルまでやってきたのだ。燥ぎながら近づいてくる3人を発見したときには、びっくりするのと同時に、嬉しさのあまり高揚感にも包まれた。

飯ごう炊さんで飯の準備したり、法華院温泉山荘に風呂入りに行ったり…。

ギャングエイジ真っ盛り。悪ふざけで、隣のテント内にこもっていた女の子ばかりのグループに「一緒にキャンプファイヤーをしましょう」と誘ったのだが、結局は相手にして貰えず撃沈したということもあった。

就寝時はもっと大変だった。狭いテントに5人の男が寝るのだ。確か春休み中だったと思うのだが、山の上はまだまだ冷え込むこともある。テントのどの位置に寝るかが生死の分かれ目と言って良いぐらいに体感温度が違うのだ。言うまでもなく寝る位置はじゃんけんで決めた。私は幸いにも中央の上段だったのだが、端の下段に寝た者は寒さでよく眠れなかったと漏らしていた。起きてシュラフの足下を見たら、氷が張っていたそうだ。

寝る位置の上段下段という表現は、まず3人が川の字に並び、その谷筋の2箇所に2人が乗っかって寝るという意味だ。しかし、これは最初だけであって、寝返りなどによって形状は刻一刻と変化するので、朝までこの状態を維持するのは不可能だ。

そんなことを思い出しつつ、今回の単独行に備えて、必要な装備をリュックの中に入れていく…。とはいっても、この山歩きは思い付きでやり始めたこと。きちんとした道具を持ち合わせていない事も事実。持って行けるパンは1つしかなく非常食は皆無、飲料水は500㎜ペットボトル2本分、それに、天候急変に備えての雨具は安物のビニール製上下と傘。身体が冷えるかもしれないので長袖シャツとタオル…。あとはスマホとバッテリーチャージャー、それぐらいしか用意できなかった。登山靴はヘッド車のラゲッジルームにあるので、それを履いていけばよい。

とにかく一番重要なのは、カメラと三脚、それに予備の電池だ。写真が撮れなかったら元も子もない。なのに、予備電池のもう一個が見つからない…。なぜだろう…、まぁ2つはあるからなんとか保つかな…。

それにしても三脚を最近は杖代わりに使うものだから、かなりボロボロになっている。本来、別々に用意するものだとは十分認識しているのだが、今回も三脚は杖代わりになる事間違いなし。かわいそうに…。

少々心許ないが、装備集めはこの辺にして…、7時58分にトレーラーを出た。雨ヶ池越えトレッキングに出発だ。

まずは昨日の歩きと同様に、タデ原湿原の木道を通って、九州自然歩道との交差点に向かい、そこから雨ヶ池への登山道に入った。

タデ原湿原の木道を歩いていると、鳥のさえずりは聞こえてきていた。ところが、雨ヶ池越えのルートに入り、雑木林の中を歩き始めると、鳥のさえずりに加えて、昆虫の鳴き声も混じってくる。

<後日談> ここの湧水名を調べているときに、長者原ビジターセンターが発行しているチラシのpdfファイル「家族で楽しむ!くじゅうひんやりスポット」がヒットした。これで、この湧き水の名前が判明。年間15~16度の水が湧き出ているそうだ。またその記事には九重周辺のひんやりスポットが紹介されていて、興味深かった。今度、雨ヶ池越えルートを歩くときには、ブナの木を抱きしめてみたい。 それから、くじゅうタデ原地域の自然「タデ原の水環境」という記事には、指山湧水がpH 4.7の弱酸性で、硫酸カルシウム型の水質だと記載されていた。

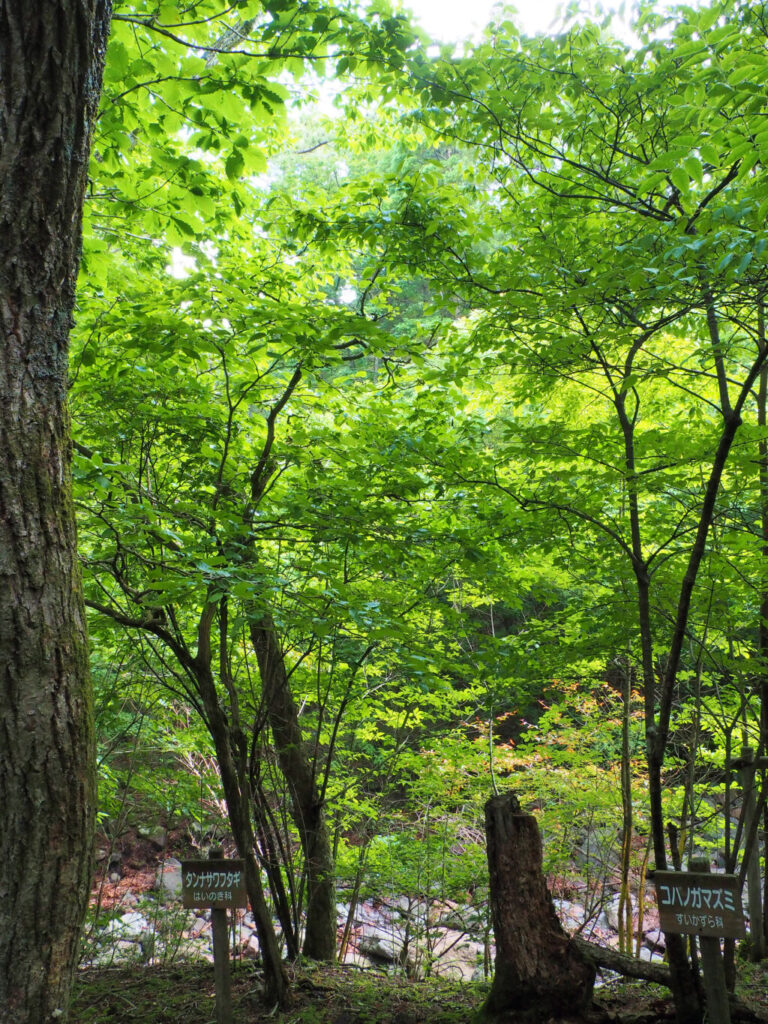

それにしてもこのあたりの森には多種多様な木々が共生している。こんなにたくさんの種類があるのかと驚かされる。なぜそれがわかったかというと、木々の1本1本に名札がつけてあるからだ。ただ歩くだけでも体力の要るこの道で、植わっている木の一つひとつを判別して、記録し、持ち帰る。そして、それらのプレートを作っては、改めて設置しに来るという根気の要る作業が行われているはずだ。そう思うと心の底から感動した。設置したのはどういった人達なのだろう。

初めの幾つかは見逃したかもしれないが、その後、気付く限り写真を撮って歩いた。

ネミイヌエンジュ まめ科

リョウブ りょうぶ科

コシアブラ うこぎ科

タンナサワフタギ はいのき科(左)

と

コバノガマズミ すいかずら科(右)

エゴノキ えごのき科

アオハダ もちのき科

コミネカエデ かえで科

ホオノキ もくれん科

コハウチワカエデ かえで科

ウリハダカエデ かえで科

ハリギリの上の方

ハリギリ うこぎ科

ウワミズザクラ ばら科

カナクギノキ くすのき科

ナツツバキ つばき科

テツカエデ かえで科

ミズキ みずき科

ツリバナ にしきぎ科

イヌシデ かばのき科

キケン立入禁止? 9時7分

イヌシデ かばのき科

カナクギノキ くすのき科

オヒョウ にれ科

ミズメ かばのき科

ヤマザクラ ばら科

中が空洞になってる! 9時13分

イヌシデ かばのき科

イタヤカエデ かえで科

ハリギリ うこぎ科

水の無い川に出た 9時19分

オトコヨウゾメ すいかずら科

タンナサワフタギ はいのき科

ケクロモジ くすのき科

タンナサワフタギ はいのき科

ヒノキ ひのき科

登山道の様子 9時38分

コミネカエデ かえで科

オオヤマレンゲ もくれん科

水の無い川を横切る! 9時43分

白い小さな蕾 ゴマキ?それともヒラカンサ?

こんな感じの道が続く 9時53分

そしたら突然ヘビが!!

よく見たら、木の根っこ

登ってきた道を振り返る 9時56分

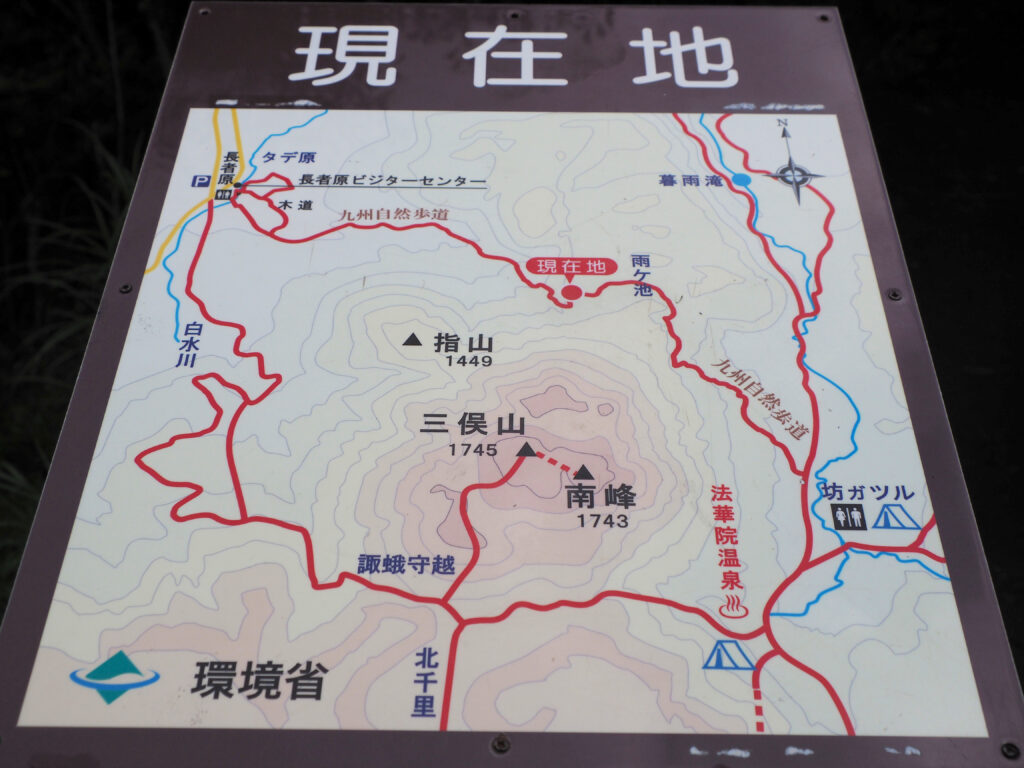

ベンチと現在地の地図がある

もうすぐ雨ヶ池だ 10時01分

ノアザミ 九州自然歩道 10時07分

夫婦連れで登っている人達がいれば、親子連れ、それも50前後の母親と20前後の娘さんとか、60前後の母親と30前後の息子さんなどで登っている人達がいた。もちろん、ソロで登っている山ガールもいて、それぞれのスタイルとペースで山歩きを楽しんでいる。私もその1人だが、ただでさえ歩くスピードが遅いのに、その都度写真を撮っているので、どんどんと抜かれてしまう。それにしても皆さん余ほど山歩きが好きなようだ。

↓ 徒歩- 3.1 km 2 時間 15 分

雨ヶ池の木道が始まる直前のところで、向こうから息子と母親のペアが木道を通ってこちらに歩いてきたので、待っていた。すると向こうも少し急ぎ足になった。ゆっくりで良いのになぁ…。気を遣わせたかな…。

「こんにちは~~、そんなに急がなくて良いですよ~。ゆっくり来てください。」

「こんにちは~~、すみませんねぇ。」

「どちらまで行かれたのですか?」

「私たちは、今回は雨ヶ池まで行って、引き返しています。」

「あら、そうなんですね。」

「良い写真は撮れましたか?」

「いや~、どうでしょうか…。まだこれからですね~。」

「ミヤマキリシマのときは、来られました?」

「いや~、来てないですね。ここに来るのは40年振りぐらいなんですよ。」

「そうですか、じゃあ、またそのときに是非いらしてください。綺麗ですよ。」

「そうなんですねぇ~、わかりました~」

ミヤマキリシマ、今年は雲仙に日帰りドライブをした際に、仁田峠でチラッと見ただけだ。阿蘇の仙酔峡に行きたいと思っていたのだが、タイミングを逃してしまったのだ。この辺も、ミヤマキリシマの景勝地なんだなぁ。もっと足繁く通わないといけないな…。

雨ヶ池

10時13分到着。

説明板には降水後の様子や、ここ周辺で咲く植物について記載されていた。ここを出たのは、10時18分。

↓ 徒歩- 600 m 12 分

眼下に広がる坊ガツルを眺められるところで、

休憩

を取ることにした。10時30分。

リフレッシュしたのだが、水分の補給量がいつもより多い、持つだろうか…。10時39分に出発。

ここからは、坊ガツルへの下り道だ。

ここを歩いていると、ソロの若い山ガールが木製テーブルのベンチに座って、お弁当を食べていた。

「こんにちは~~。」

「こんにちは~~。」

「大船山ってどれですか?」

「あの山です。」

「ふえ~、かなり大変そうですね。登るとしたらだいぶ時間がかかりそうですね。どちらまで行かれるんですか?」

「雨ヶ池越えで来たんですけど、ここまでで、引き返します。独りだからですね…。」

「あら、そうですか…。諏蛾守峠を通って帰るというのは?」

「いや、もう…。独りですから…。ここから引き返します。」

「そうなんですね…。諏蛾守越え、通れるかどうかご存じないですか?」

「どうでしょうかねぇ。この先に法華院温泉山荘があるので、そこで聞いてみられたらどうですか?」

「まぁそうですね。そうします。じゃ…。」

戻るのか…。私は、余ほどのことが無い限り、同じ道を戻るということをしない。往きが素晴らしい道であっても、復りは別ルートにして新たな発見があるかもと期待してしまうからだ。欲張りだからだろうか…。

でも、よく考えてみると、同じ道を帰っても、往きで見落としたところを新たに発見したり、同じところでも別の角度から観てより記憶を深めることができるかもしれない。いろんな考え方があるはずだ。

それにしても、「独りだから…」の言葉が妙に頭にこびりついている。「じゃあ、一緒に行きますか?」とでも言ったら、どうなったのだろう。いやいや、どうもならんよ!

さて、写真を撮りながら、先に進んでいると…。今度はソロの男性がハイペースで歩いてきた。

「こんにちは~~。」

「こんにちは~~、どちらへ行かれるんですか?」

「大船へ行こうと思っているんですけど、ガスが出てきたんでどうしようかなぁ…。」

「ああ、ほんと、そうですねぇ~。ところで、諏蛾守峠が通れるかどうか、ご存じないですか?」

「どうですかねぇ…。」

「まぁ、法華院温泉で聞こうと思っているんですけどね。」

「そうですね。私も大船、もう少し行ってみます。」

といって、分岐で別れた。ここからはまた上りになっている。結構歩いたなぁ。運動不足の脚には少し応える…。

↓ 徒歩- 2.1 km 55 分

法華院温泉山荘

には、11時35分に着いた。

学研の四字熟語辞典が最も平易な表現で説明されているのでわかりやすかった。

きゃっかしょうこ【脚下照顧】

学研 四字熟語辞典

身近なことに十分気をつけるべきだということ。また、自分のことをよく反省すべきだということ。他人にとやかく言う前に、まず自分自身を見つめ直せという戒めのことば。注記「脚下」は、足もと。「照顧」は、反省して一つ一つ確める。また、ふり返ってよく考える。もとは禅宗のことば。「照顧脚下しょうこきゃっか」ともいう。表記「脚下」を「却下」と書きちがえない。

どうやら、新約聖書のマタイによる福音書7章3節にあるイエスキリストの言葉「なぜ、兄弟の目にあるちりを見ながら、自分の目にある梁を認めないのか。」と同じ意味のようだ。

さて、山荘の玄関前に来たら、雨ヶ池に向かう登山道で抜きつ抜かれつした母親と娘のペアが、昼食を採っていた。山荘の入口に置いてあったパネルに書かれているランチのようだ。

「あら、こちらだったんですね。お疲れさまです。ところで、この先の諏蛾守峠方面には行けるかどうかご存知ですか?」

「どうなんでしょうか…。そちらの壁に何か書いてあるみたいなんですけど…、よく分からないんですよね。」

「あら、そうなんですね…。ちょっと見てみます。」

とにかくこの地図が久し振りにここに来た者にとってはわかりにくい。風雨にさらされているためか、地図自体が薄くなっている。(ぐるっとひとまわりを終えて、長者原に戻ってきた後には難なく理解できるようになったのだが…)この段階では、通称「大曲」登山口がどこにあるのか知らなかったし、地図に諏蛾守避難小屋、硫黄山道路、やまなみハイウェイ、大曲登山口が記載されていない。その上、「平日は通行禁止、土日のみ通行可」というのは、どこの区間のことなのか、明記されていない。

これで、理解できるのは何%の人だろう。余ほど登り慣れている人だけではないだろうか?

「ほんと、ちょっとわからないですねぇ。行けるんだろうか?これからどうされるんですか?」

「ええ、私たちはここでごはん食べて、温泉に浸かったら、元の道を帰りますので大丈夫なんですけどね。受付で聞かれたら良いんじゃないでしょうかねぇ。」

「そうですね~、そうします。」

玄関の受付を覗くと、女性がひとり、座っていたのだが、あいにく電話中だった。

しばらく玄関の外で待った。しかし、一向に終わる気配がない。風呂のことも聞きたかったが…。まぁ、いいか…。

もう直接、行って確かめることにした。ダメだったら戻れば良い。

山荘の裏側に出ると登山道が続いていた。11時42分に、その坂道を登り始めると、綺麗な蝶が飛んでいた。あっ、アサギマダラだ!じっとしてくれる時間が短くて、フレーミングもなにもあったもんじゃないが、とにかくパチリ。

↓ 徒歩- 650 m 29 分

休憩②

12時11分、ここでしばし休憩することにしよう。腰を下ろして、周辺の写真を撮る。

そして、これまで登ってきた道を振り返る。坊ガツルが眼下に広がっている。

<後日談> ヒョウモンチョウの種類をネットで探しまわっても、一向にたどり着かない。確かに触角の先端に丸い膨らみがない…。もしかして、蝶ではなく蛾?と疑問を抱き、再度、検索をかけると…。なんと、キシタエダシャクという場にぶち当たった。 そこで、Wikipediaで更に調べると…。 「シャクガ科のガで、ユーラシア大陸北部に広く分布し、日本では亜種が北海道、本州、四国、九州に分布する。卵の中の胚子として越冬、春に孵化して幼虫のシャクトリムシとなり、アセビ、レンゲツツジ、ヤマツツジなどの葉を食べて成長。孵化から約1か月後に地中に潜って蛹になり、その1か月に成虫になる。夏の間に交尾、産卵し秋になると見られなくなる。卵は葉の上に産卵され、秋のうちに胚子となる…。」とある。驚いたのは、大発生の欄に「昭和初期以降、霧島山、雲仙岳、阿蘇山、九重山のミヤマキリシマ群落においてしばしば大発生し、花が咲かなくなる被害を与えた。登山者などから薬剤散布による駆除を求める声が挙がったが、ミヤマキリシマを枯死させるほどの被害に至ることはなく薬剤散布は天敵を失いかねないという説もあり議論となった。」とあったことだ。 今は、この議論はどうなっているのだろうが? いくら何でも、薬剤散布はなしだろう…。

12時23分になった。休憩終わり! さあ、歩きだそう。

ここで、短時間休憩していると、坊ガツル側からソロの若い女性がハイペースで歩いてきたので、一応声をかけ、挨拶を交わした。だが脚は止まらないし、ペースも変わらない。急いでいるようだった。彼女はどうやらこのまま直進して久住分かれ、久住山方面を目指すような雰囲気だ。でも、一応聞いてみた…。

「諏蛾守越えルートは通れるかどうか、ご存知ですか?」

すると…。歩きながらではあるが…。

「法華院温泉山荘に注意書が出ていましたね。気を付けて行かれてください!」

と言って、50㍍ほど先を左から右へ通り過ぎていった。

「ああ、そうでしたね。ありがとうございます。」

それにしても、ペースが速い。上り慣れている感じだ。

私も負けずに歩こう!

↓ 徒歩- 1.3 km 45 分

Pages: 1 2